「子どもは大人のミニチュアではない」

前回の記事で「早いうちから大人と同じような練習を始めることで、才能が開花するという誤解」についてお話しました。多くの人が「早い段階から練習をやればやるほど結果が出せる」と考えています。小さいうちから大人と同じような練習をさせてしまう背景には、「子どもは身体が柔らかいから、少しくらい無理をしても大人と違って大きな怪我をしにくい」という一面的な考えもあるようです。こうした指導者の誤解と、自身の無理に気づかず大人の期待に応えようとする子どもの間で、悲劇的な事故が数多く発生しています。

まずスポーツの指導者に理解していただきたいのは、「子どもは大人のミニチュアではない」ということです。これは小児科領域の格言として知られる言葉であり、子どもの本質をそのまま表しています。例えば、人間の全身の骨が完成するのは20歳前後。子どもは骨が未完成な上、成長段階にあり物理的にも柔らかいため、衝撃に弱く、脳や心臓、内臓といった命に直結する部分を守る力も弱いのです。

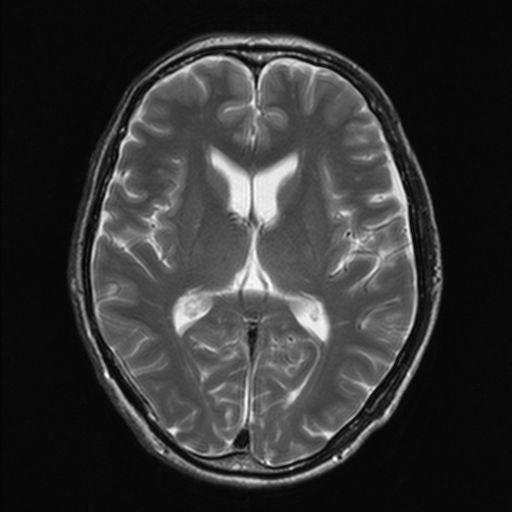

2つの画像をご覧ください。10代と60代の脳のMRI画像の比較です。白く抜けている部分が脳脊髄液(のうせきずいえき)で、隙間の部分を満たしています。この画像から分かるように、子どもの脳は大人に比べて隙間が小さいです。子どもの脳が大きくなる内圧に押されて、子どもの頭蓋骨は成長していきます。いわゆる密な状態、というわけですね。そこに頭蓋内出血などが起きると、隙間が小さい分、短時間で脳が圧迫されて致命的な状態になりやすいのです。

大人にとっても、脳は十分に守られるべき器官ですが、特に子どもの場合は慎重になるべきです。海外では子どものうちから脳に外力が加わる、脳が揺らされる競技のルールが見直される傾向にあります。例えばサッカーにおいては、アメリカでは10歳以下、スコットランドでは12歳未満のヘディングが禁止されています。また、子どもの直接打撃制空手、キックボクシング、総合格闘技が違法となっている国や地域もあります。「子どもの健康や命を最優先で守る」という観点から見た場合、これら海外の対応は妥当だと思われます。

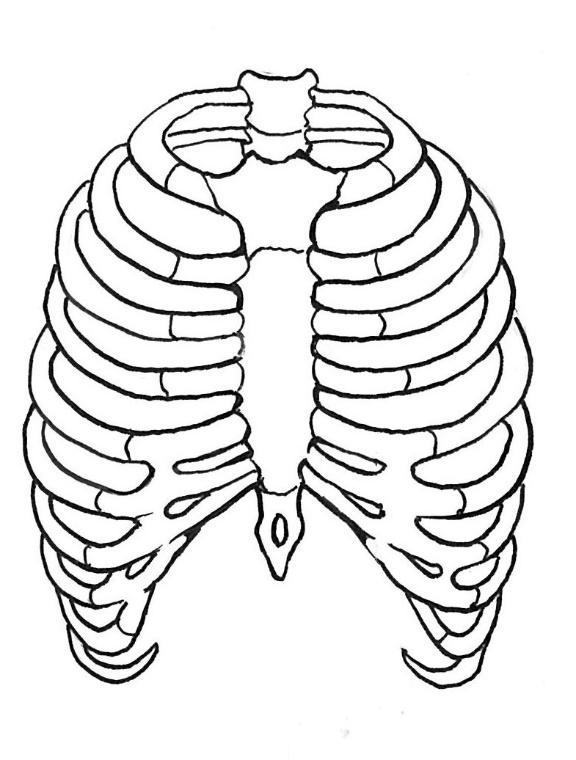

次に、心臓震盪(しんぞうしんとう)について。大人の心臓は胸骨および肋骨からなる胸郭(きょうかく)に守られています。胸郭をいくら押しても、心臓にかかる直接的外力がほとんど無いのは、胸郭が完成しているからです。ところが子どもは胸郭が未完成で、関節も連結しておらず、胸郭を構成する骨も非常に軟らかい状態です。胸部、腹部、背部からの外力が心臓に到達し、致死的不整脈が発生して死に至る、心臓震盪という病態が起きやすいというわけですね。心臓震盪は大人に起きることもあるのですが、圧倒的に子どものリスクが高いのです。

心臓をはじめ、内臓を守る「胸郭」

心臓震盪は、以前は「スポーツ中の原因不明の突然死」としてくくられていたのですが、90年代以降アメリカで報告と病態解明が進み、ボールが胸に当たる、兄弟げんかで肘が入る、空手の試合中にパンチや膝蹴りが胸部に当たるなど、さまざまな状況での発生が報告されています。スポーツ指導者のみならず、子どもを守るべき責務のある全ての大人が「心臓震盪」の言葉と病態を知っておくべきだと思いますし、「未成年の心臓部分への外力は危険」という共通認識をマストで持っておくべきではないでしょうか?

ほかにも未完成の子どもゆえに生じる問題は山積しています。5歳と22歳のレントゲンを比較してご覧いただければ、子どもの骨や関節がまだ未完成であることが一目瞭然だと思います。このような違いを無視した早期からの反作用を伴う動きや、ピアノなどの過剰な反復運動で関節の変形がみられるケース、成長障害がみられるケースもあります。子どもは大人の期待に応えたい一心ですから、違和感があっても我慢して練習をしてしまいます。結果的に、大人の無理解がそのまま子どもの身体の負担になってしまうのです。

子どもの年齢や成長度合いに合わせて、磨くべき能力を見極める

子どもの命と健康を守りながら才能を伸ばすために、成長に合わせた指導を設計しなければなりません。小学生や中学生でピークを迎え、あとは下り坂となってしまいそれ以降は本人が伸び悩みと蓄積したダメージに苦しむ、ということがないように。

ここで、向上する能力と年齢について考えてみましょう。例えば「7歳の子どもに1500メートル走をやらせる」「10歳の子どもに同じ体重の子どもを背負わせて走らせる」これ、やって大丈夫でしょうか?ダメです。なぜダメかというと、まだ耐えうるだけの心肺機能であったり、筋骨格系の機能や強度が備わっていないからです。

「今はこの機能が飛躍的に伸びる時期」というのが年齢層によって明らかになっています。もちろん個体差もありますが、個体差というのはあくまでも標準ありきの個体差ですので、標準を理解して、個体差を理解していただきたいですね。

脳と神経系統が急速に発達する11歳までは、多種多様な動きを体験させる中で俊敏性を高め、運動機能の向上を目指します。ここで得た運動能力は基本的にどんなスポーツにも役立つものです。次に心肺機能が主に発達する12~14歳では、無理をさせずに「続ける能力」を段階を追って少しずつ上げていきます。走る距離を少しずつ伸ばしていく、回数を積み重ねるというのは、心臓や肺ができあがってくるから可能なわけですね。15歳からは筋・骨格系が発達のピークを迎えます。第二次性徴で身長が伸びきったタイミングで、まずは自重などの大きくない負荷で筋力を養成していく時期となります。コンタクトスポーツのガンガンぶつかり合うような本気のコンタクト練習も、骨ができあがってからのタイミングが望ましいと言えるでしょう。

身体ができあがる前は、体重移動のスキルを強化するステップワークや、当たってもダメージがほとんどないごく軽いピンポン玉を使用したディフェンス、身体に反作用の無い型の習得など直接的な技の練習や、ガッツリとしたコンタクトよりも「身のこなし」「俊敏さ」といったスピードと身体コントロールを徹底的に高めることに主眼を置きます。まずは「動ける選手になろう」ということですね。

この段階で身体にダメージを蓄積させることなく動きの正確性や多様性をつくっておくことが、将来につながります。いくら子どもが楽しんでいても、子どものうちから身体の壊し合いや、ぶつける練習は可能な限り避けるべきでしょう。

では、運悪く子どもが脳や心臓を打ってしまった場合、まわりはどう対処すべきでしょうか。命が最優先されるべき場面での行動の例をご紹介したいと思います。

頭を打ったときは、元気でも受診を

サッカーボールが頭に当たった、パンチや蹴りなどの打撃をくらった、バランスを崩して頭から落下した……。頭部外傷の原因は千差万別です。さらに厄介なのは頭蓋内で出血が起こっていても外からは分からないことです。

脳細胞自体には痛覚は無いため、頭を打ったとしても症状の程度に応じた痛みがあるわけではありません。これが膝をぶつけたのでしたら、これくらい大丈夫、これは立ち上がるとマズい、と脳が察知するわけですが、脳のダメージは脳が判断できないのです。ですから自覚症状がなくしばらく元気でも、突然意識を失って危険な状態になることがあります。特に子どもの脳の血管は細いため、大人に比べて物理的にも脆弱(ぜいじゃく)であり、出血のリスクは高まります。頭を打ったときは必ず病院で検査、および診断を受けましょう。CT検査などで異常がなくても、少なくとも72時間は家族が目を離さずに本人の意識の変容をチェックすることが大切です。

よくある脳震盪が致命傷になるケースも……

脳震盪(のうしんとう)は頭を打って一瞬意識を失ってもすぐに戻ります。出血や骨折といった明らかな器質的異常を伴わない上、これといった治療法も無いため、頭部外傷の中では軽症と思われがちです。そのためすぐ練習に復帰してしまうケースが後を絶たないのですが、脳震盪を起こした後はしばらく運動を禁止するほうがよいでしょう。

脳震盪には「セカンドインパクトシンドローム」と呼ばれる現象が報告されています。科学的解明の点においてまだ議論があるところですが、「脳震盪を起こして短期間のうちに2度目の衝撃を受けると、取り返しのつかないダメージにつながる」というものです。ある武道で一度ダウンをした選手がすぐに立ち上がり、セコンドの声に押されて再び戦いに向かった瞬間に再度打撃を食らい、そのまま帰らぬ人となったケースも報告されています。

セカンドインパクトシンドロームは重症化しやすく、致死率は50%とも言われます。1度目の衝撃で脳内の電解質に狂いが生じ、2度目の衝撃で腫脹した脳細胞が破裂する、という可能性も報告されています。後遺症が残りやすいので細心の注意が必要です。コンタクトスポーツの現場では「よくある脳震盪」だと軽く捉えられがちですが、そもそも脳震盪とは「それ以上動いたら危険」と脳が自動的にスイッチをオフにする現象です。練習への復帰は医師と相談した上で慎重に、段階的に行われるべきです。

胸や背中を打って意識を失う「心臓震盪」には迷わずAEDを

子どもが倒れて意識を失った。どうも呼吸も怪しいとなったら、救急車を呼ぶと同時にすぐAEDを準備します。AED(自動体外式除細動器)は不整脈が起きている心臓に電気ショックを与え、正常なリズムに戻す医療機器です。普段AEDを扱っていないとその使用にあたり不安になる方も多いかと思います。でもそれはAEDが自動的に判断してくれるので心配はいりません。

AEDを装着すると自動的に心臓の状態を電気的に解析し、AEDが必要な場合は「電気ショックが必要です」といった感じで音声ガイダンスで指示が流れます。この「AEDが患者さんの状態を解析する」機能は、意外と知られていないんです。中には「AEDを装着したらすぐ電気ショックが始まるのでは……」「間違って電気ショックを与えたらかえって悪化するのでは……」と誤解している方もいらっしゃるようです。

医療者、看護師、救急救命士、ライフセーバーといった職種でもない限り、AEDに日常的に触れる方のほうが少ないわけですから、それらの誤解や不安も当然ですが、「迷わずAED、迷ってもAED」ということでAEDに解析・診断をさせたほうが得策です。必要ない場合は、「電気ショックは必要ありません」とアナウンスされますので。

わずか3分対処が遅れるだけで救命率は大きく下がります。救急車が到着するまで平均で7分ですが、その間に適切な対処を行えば、多くの子どもの命が助かります。心臓震盪が疑われる時はとにかくすぐAEDを装着してください。普段からAEDがどこにあるのか、把握しておくとよいでしょう。「スポーツ現場にはAED、心臓震盪が疑われる場合は迷わずAED」を覚えておいてください。そしてそれ以上に大切なのは「AEDがあれば大丈夫」と曲解や過信を絶対にしないことです。

「AEDは使いこなせるが、使う機会はゼロを目指す」これが本当のゴールであり、「予防に勝る治療無し」はスポーツに関わる全ての皆さんと共有されるべき意識だと思います。野球での「半身を切ってボールをキャッチする指導」であったり、サッカーでの「ヘディング制限や胸トラップの制限」であったり、直接打撃制空手での「子どもはポイント制を導入とディフェンスの評価」といった各スポーツでの創意工夫を含め、子どもの身体から発想した「スポーツの再構築」の萌芽がみられています。

今回は、「子どもは大人のミニチュアではない」の観点から、子どもに起きうる危険な病態について解説させていただきました。前述のように、世界は子どもの安全と健やかな成長に主眼を置いた「キッズ・ファースト」「ライフ・ファースト」な方向性でスポーツを捉えており、現在の潮流となっています。我が国でも、子どもの心身から発想したスポーツのあり方を追求し、子どもたちの人生を輝かせるスポーツ文化になることを願っています。

取材・文/はたけあゆみ 画像提供/スポーツ安全指導推進機構