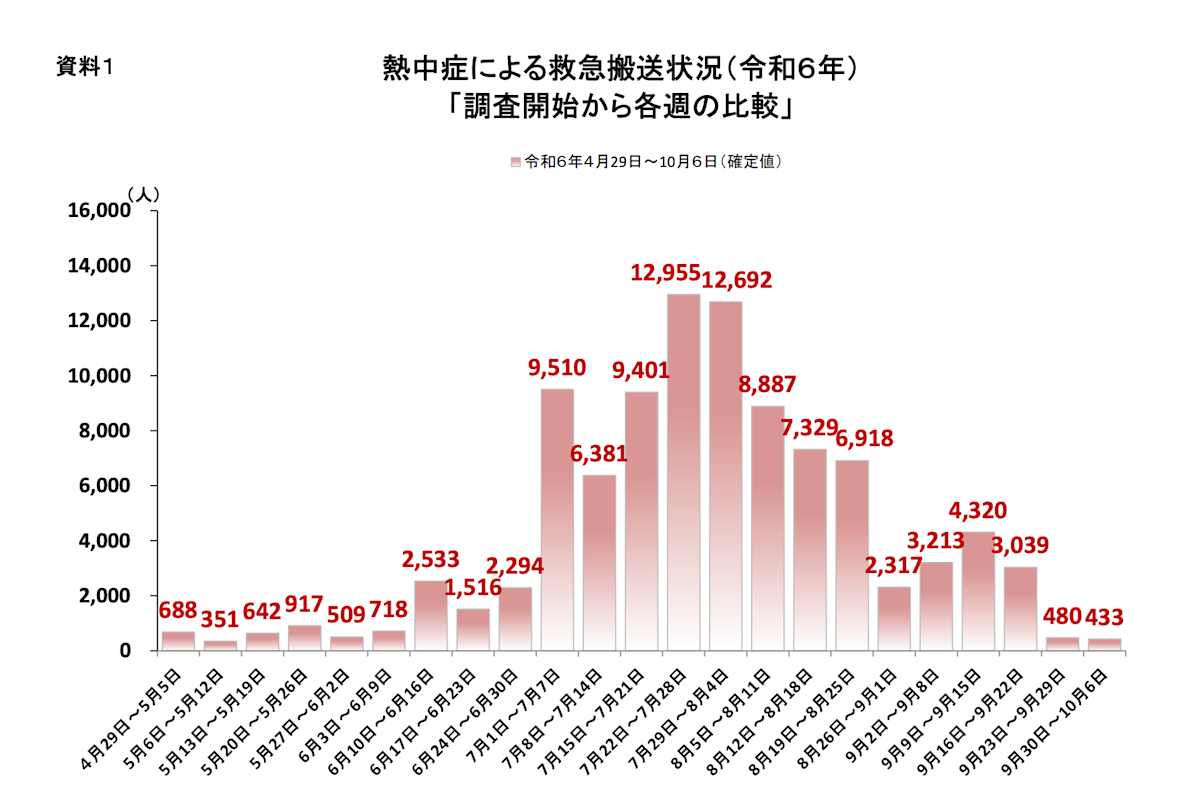

熱中症が激増する、梅雨明けは要注意

熱中症の救急搬送が急に増える7月第1週

全国で梅雨明けがそろってくる7月第1週に、熱中症による救急搬送が急激に増え始める。これは、気温が一気に上昇することと、身体がまだ暑さに慣れていない状態で梅雨明けにさまざまな活動を再開することが主な理由ではないかと考えられる。学生であれば、ちょうど期末テストが終わった時期などとも重なるため、テスト期間が終わった後に部活動を再開する頃なのだろう。この時期が特に注意喚起が必要だと考える。

暑熱順化トレーニングしていても、梅雨やテスト期間で一度効果が下がっている可能性があるため、活動再開時には改めて休憩と給水をこまめにとりながら汗をしっかりかくトレーニングを行い、暑熱順化していくようにしよう。

同資料より、年齢層別に確認してみると、乳幼児を含む子ども(少年)の搬送は全体の約10%で、人口比と比較して突出して多いわけではない。そして、傷病程度は軽症が65%、住居内での発生が38%なので、スポーツ活動によるスポーツキッズの熱中症による搬送数を数字で確認することはできなかった。

しかしながら、年々厳しさを増す夏期の活動に備え、今一度子どもの身体の未熟さを理解し、迅速な対応で重症化を防ぐ体制を整えるなどの準備をしてほしい。

なぜ子どもは熱中症になりやすい?大人との違い

子どもが大人よりも熱中症にかかりやすいのには、いくつかの理由がある。

体温調節機能が未発達

特に、体温を下げるために重要な汗をかく機能(汗腺)が十分に発達していないと言われている。暑さを感じてから汗をかくまでに大人に比べて時間がかかり、体温を下げるのに時間がかかってしまうため、身体に熱がこもりやすくなる。新潟大学などが行った研究[*1]でも、思春期前の子どもでは汗腺機能がまだ十分に発達していないことが示唆されている。

体内の水分の割合が高い

体内の水分量が大人に比べ多く、これは外気温の影響を受けやすい要因となる。同時に、大人よりも脱水状態に陥りやすい体質でもある。

体表面積と熱放散

体重に対して身体の表面積が広いため、外気温の影響を受けやすいという特徴がある。気温が皮膚温より低い涼しい環境では、体表面から熱を逃がしやすいが、気温が皮膚温より高い環境では、逆に周囲の熱を吸収しやすくなってしまう。

地面からの照り返しの影響を強く受ける

身長が低いため、熱くなった地面に近い場所の高温の空気にさらされやすい傾向がある。例えば、大人の顔の高さで気温が32℃の時、子どもの顔の高さでは35℃程度になるという報告もあり、大人が感じているよりも高い温度環境にいると考えられる。

自分で熱中症の予防や体調管理をすることが難しい

体調の変化に気付きにくかったり、具合が悪くても言葉でうまく伝えられなかったりする。また、スポーツ活動に夢中になると、身体の異変に気付かずに無理をしてしまうこともある。

子どもの熱中症、こんなサインを見逃さない

子どもは自分で症状をうまく訴えられないことがあるため、周りの大人が注意深く観察し、異変のサインに気付いてあげることが重要だ。

軽度・中等症のサイン

- 元気がない、活気がない、ぐったりしている

- めまい、立ちくらみ、ふらふらする

- 顔が赤い、顔がほてっている

- 筋肉痛、足などがつる(こむら返り)

- 身体のだるさ、力が入らない

- 吐き気、嘔吐

- 汗を大量にかいている、または暑いはずなのに汗を全くかいていない

- 体温が高い、皮膚が熱い、赤い、乾いている

- 頭痛

- 尿が出ない

- 尿の色がいつもより濃い

- 不機嫌、泣き声に元気がない

重度のサイン

- 呼びかけに反応しない、応答がおかしい(意識障害)

- 全身のけいれん、ひきつけ

- まっすぐ歩けない

- 水分補給ができない

- 熱が40℃以上

大人と違う、「子どもの熱中症対策」のポイント

子どもの熱中症を予防するためには、大人が意識的に対策を行うことが重要だ。特に以下の点に注意しよう。

暑い環境で子どもだけ置き去りにしない

屋外活動の場合は、炎天下で長時間の活動にならないよう、練習時間を工夫したり、日除けテントを活用したりしよう。たとえ短時間であっても、特に見守りの大人が不在になる環境は避ける。屋内活動の場合でも油断せず、送風機やエアコンを適切に使うなど環境を整えよう。

こまめな水分・塩分補給を徹底する

子どもはのどの渇きを自覚する前に脱水が始まっていることがある。のどが渇く前に、意識的に水分を摂らせる習慣をつけよう。一度に大量に飲ませるのではなく、少しずつこまめに飲ませるよう時間をとって補水を促すのがポイント。暑熱環境下の活動では、汗をたくさんかくため、汗で失われた塩分やミネラルも補える経口補水液を活用する。

通気性の良い服装を選び、帽子を活用する

熱がこもりにくい、通気性の良い涼しい素材の服を選ぼう。外出時は、必ず帽子をかぶらせ、直射日光を防ぐ。帽子も通気性の良い素材がおすすめだ。練習時などはルールを柔軟に設定し、暑さに応じて衣服の着脱を促すのも良いだろう。

熱中症情報をチェックし、活用する

活動場所の気温や湿度を確認し、WBGT(暑さ指数)計によって計測し、「熱中症警戒アラート/特別警戒アラート」の情報を参考に、行動の目安とする。暑さ指数が28以上になると、熱中症による救急搬送が増加する傾向があるとも言われ、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。日本スポーツ協会発行の「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」を参考に。

日頃から暑さに強い身体づくりと体調管理を心掛ける

十分な睡眠とバランスの良い食事で体力をつけることが基本。普段から適度に運動をして汗をかく習慣をつけ、身体を徐々に暑さに慣らす「暑熱順化」を行おう。暑熱順化には個人差があるが、数日から2週間程度かかると言われている。

子どもの異変に常に気を配り、無理をさせない

子どもは夢中になりがちなので、顔色や汗のかき方、言動など、常に子どもの様子を観察し、大人が意識的に休憩や水分補給を促す。

熱中症かな?と思ったら。知っておきたい応急処置

熱中症は急速に進行し、重症化することがある。異変に気付いたら、早急に応急処置を行おう。

1. 涼しい場所に移動

風通しの良い日陰やクーラーの利いた室内などへ移動させ、安静に寝かせる。衣服を緩め、頭を低くして寝かせると良い。

2. 体を冷やす

濡れタオルで身体を拭いたり、水をかけたり、扇風機やうちわで風を送ったりして、身体から熱を逃がす。同時に、首の周り、脇の下、太ももの付け根など、太い血管がある部分を保冷剤や氷などで集中的に冷やす。

3.水分・塩分を補給

意識がはっきりしていて、自力で飲めるようであれば、経口補水液やスポーツドリンクなどを少しずつこまめに飲ませる。アイススラリーなど冷たい飲み物は胃の表面から熱を奪う効果も期待できる。

すぐに救急車を呼ぶ目安

以下のいずれかの症状が見られる場合は、重症の可能性が高いのですぐに救急車を呼ぼう。応急処置(即時冷却を開始する:こちらの記事を参考に)を行いながら救急車の到着を待つ。

- 呼びかけに反応しない、意識がおかしい、応答がない

- 全身のけいれんがある

- ぐったりしていて水分が摂れない

- 熱が40℃以上ある

吐き気が収まらない場合や、熱が38~40℃程度でも水分が摂れない、吐いてしまうといった場合は、病院を受診しよう。熱中症は、活動した当日だけでなく、翌日に症状が出る「時間差熱中症」の可能性もあるため、翌日も体調を気にかけるようにしよう。

子どもの熱中症 まとめ

子どもは大人よりも熱中症になりやすい特徴を多く持っている。子どもの体温調節機能が未発達であることや、体温が上がりやすい環境にいること、そして自分で体調の変化に気付きにくいことを理解し、周りの大人が意識的に予防策を講じることが何よりも大切だ。正しい知識と対策で、暑い季節でも子どものスポーツ活動が安全に行えるよう支援していこう。

*1 子どもの汗腺機能の発達様相が明らかに-子どもの熱中症予防への応用が期待-(2025年4月21日新潟大学発表の研究)

文/TORCH編集部

監修/山中 岳 医師(東京医科大学病院 小児科・思春期科 主任教授)