フィジカル・スキルの土台となる、安定した「メンタルヘルス」をキープするために

メンタルヘルスにも日頃からケアが必要

スポーツをする時、パフォーマンスや技術の向上についての関心はとても高いのですが、何よりの土台であるメンタルヘルスをケアすることについては、見過ごされることが多いと感じています。

この図のように、身体を鍛えたり、うまくなろうとするためには実は土台となるメンタルヘルスがとても重要です。見えないところですが、メンタルヘルスがしっかりしていないと、フィジカルを強くするのは難しくなります。

では、この土台となるメンタルヘルスを良い状態に保つためにはどうすればいいでしょう。身体の健康を保つのと同じように、メンタルヘルスの場合も食事・睡眠・運動をしっかりとることが基本です。また、それだけでなくケアも必要です。

たとえば、身体のどこかに怪我をしている時は、無理させないように声をかけるなどの手当をするでしょう。一方、なぜか心の状態が良くない時は、よく話を聴こうとせずに叱咤激励したり甘えるなと叱ったりすることが多いのではないでしょうか。

保護者や指導者の皆さんには、何があったのか、どう思っているのか、と身体の怪我と同じように、心の状態のケアとして、話をする環境をつくっていただけるとよいと思います。また、普段と違う様子や不調に気付くためには、普段の状態を知ることが大切ですから普段から子どもたちをよく観察しておいてください。

勝つことだけでない、一人ひとり違う「楽しさ」を認める

「勝つこと」を中心に置き、指導されているチームもあるでしょう。勝ち負けの勝負で、勝つと楽しいですし、スポーツの醍醐味です。しかし、目の前の賞や勝利に重きを置きすぎると、行き過ぎた勝利至上主義に陥り始めます。勝つか負けるかの二項対立はあまりにも分かりやすく、勝つことのみに意味があり、負けると何も価値がない、となってしまいがちです。そうではなく、勝つことを目標に置きながらも、どのように考えてどんなことに頑張って取り組んだのか、目標までのプロセスに着目し振り返ることが学び・成長になるのではないでしょうか。

また、保護者の皆さんにも、お子さんがプレー中にミスしたことや試合に勝った・負けたことについての指摘ではなく、そのプロセスの中で取り組んでいたこと、お子さんの強みや得意なこと、話したいことを聴いて認めてあげてください。大人が思っている以上に、子どもたちは保護者の態度や会話に敏感で、期待に応えたいと考えているはずです。

チームづくりのひとつのヒントとして、子どもたちが楽しさを感じていることについて、「楽しそうだね、何が楽しかったの?」という声掛けをし、その部分を強化していけると良いですね。それを繰り返すことで、子ども自身が自認し、やがて言語化できるようになるでしょう。それぞれがそれぞれの強みを理解した真に楽しいチームになれるのではないでしょうか。

思春期の不安定は脳の発達による

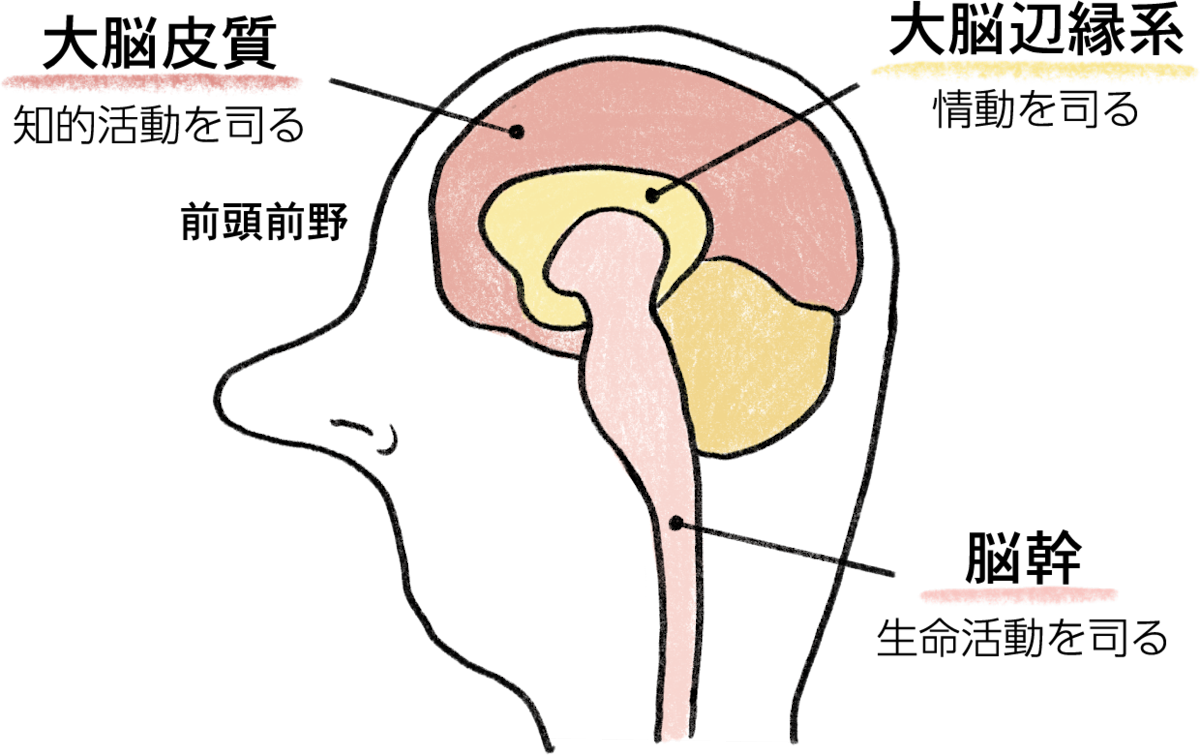

大人に知っておいてもらいたいことのひとつが、不安やうつなどのメンタルヘルス不調や障害が起こりやすい時期は思春期とも重なるということです。小学校高学年になると、急激な心身の成長、いわゆる第二次性徴の時期に重なって、脳の中では「情動を司る」大脳辺縁系が発達していきます。しかし「知的活動を司る」大脳皮質、前頭前野の発達は少し遅れてやってきます。そのギャップがある期間が思春期にあたります。学術的にはだいたい12〜25歳くらいまで思春期は続くと言われています。

その期間は、注意深く思考をめぐらせたり、思慮深い行動をしたりすることが難しい時期で、コントロールが利かず感情的な行動に走ってしまうことも多くあります。心の不安定さが行動に現れ、保護者を悩ませるようなことが多く発生する時期でもあります。

こんな時期の対応としては、押さえつけたり否定したりするのではなく、心と身体が成長している証として理解し認めること。そして、不調のサインを出している子どもの話を「まっすぐに」聴くことが大切です。話を聴くことは、簡単なことと思われがちですが、実はとても難しいことです。聴いているつもりでも聴けていない。例えば、相手の話を聴きながら次に話すことを考えていたり、どんなアドバイスをしようかと考えていたりしませんか。これでは、子どもは聴いてもらえているという実感が薄く、不満を抱えたままになってしまうでしょう。

メンタルヘルス不調を改善するために

「まっすぐに」話を聴いてもらえたと感じられると、救われる

イメージすると良いのは、メンタルヘルスが不調・不安定だったりする人の心の状態は、グラスに水が溢れている状態。そんな時に、その人にアドバイスすることは、グラスに水を追加する行為。ですので、まずはいっぱいになっている水を、自分のまだ余裕あるグラスに受け取って入れてあげるような気持ちで話を聴いてあげるとよいのかなと思います。

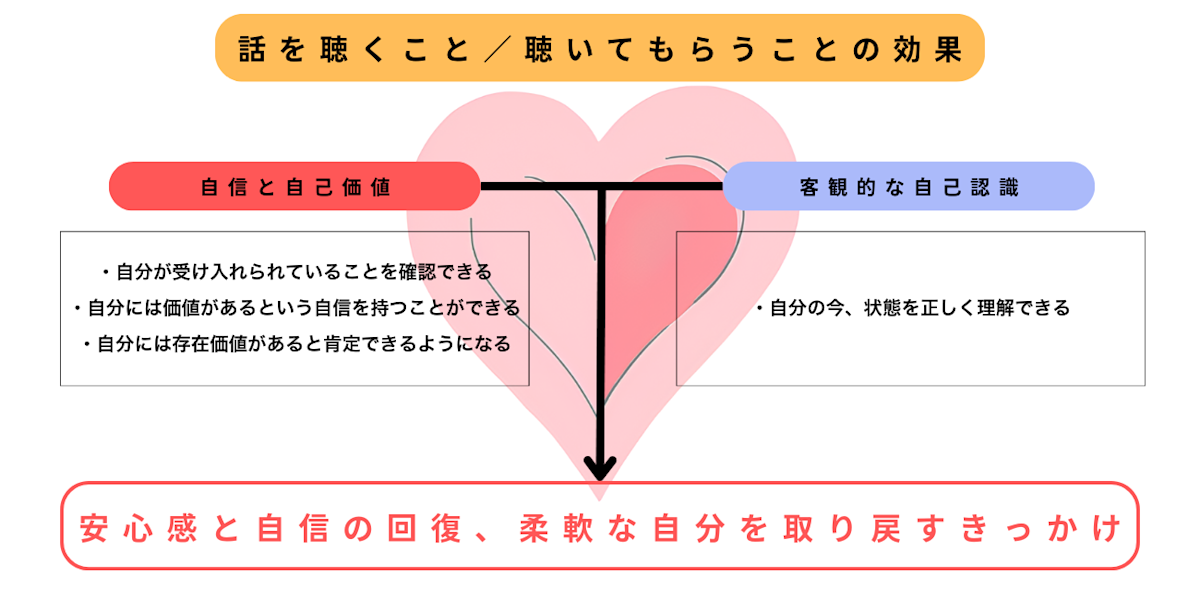

話を聴いてもらった人は、自分が「受け入れられている」「価値がある」「肯定されている」と感じることができ、安心感と自信を回復できます。自分を認めてもらえることで、また新たなチャレンジができるようになります。「話を聴く」とは、小さなことのように思えますが、効果は大きいので、心掛けてみてください。

さて、「こうじゃないといけない」風潮が強く、特にスポーツ選手は「強くて当たり前」と思われがちです。自分のグラスに水がいっぱいになっていることに意識的に気付かないようにしている人や、つらい状態にあっても「聴いて」(=助けて)と言いにくい人も多い。ですから周囲の人は、その人の普段の様子と違うところをよく観察してほしいと思います。場合によっては、アスリート向けのメンタルヘルス不調のチェックリスト(※)を活用したり専門家を頼るのもひとつの方法です。

※Ojio, Y.; Matsunaga, A.; Hatakeyama, K.; Kawamura, S.; Horiguchi, M.; Baron, D.; Fujii, C. Developing a Japanese Version of the Baron Depression Screener for Athletes among Male Professional Rugby Players. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 5533. doi: 10.3390/ijerph17155533

「睡眠」とメンタルヘルスの深い関係性

メンタルヘルスには「睡眠」が深く関係しており、睡眠不足などの不健全な睡眠習慣と前頭前野などの脳機能の低下や思春期における脳発達に密接な関連があることが知られ始めています。子どもの睡眠で特に大切な3つのポイントが睡眠時間帯、睡眠時間、睡眠環境です。

①睡眠時間帯

まず、睡眠時間帯「いつ眠っているか」ですが、眠っている時間帯に平日も休日も大きな変動がないほうが、心の状態を良好に保つことができるという研究結果があります。これは私たちの研究チームが日本の中学生約2,000名の睡眠習慣と心の健康に関する調査データの分析から明らかにしたものでした。休前日に遅くまで起きていたり、休日に寝溜めしようとしたりする人もいますが、未来の睡眠を貯金すること(寝溜め)はできず、過去の睡眠不足(睡眠負債)を解消することしかできません。

②睡眠時間

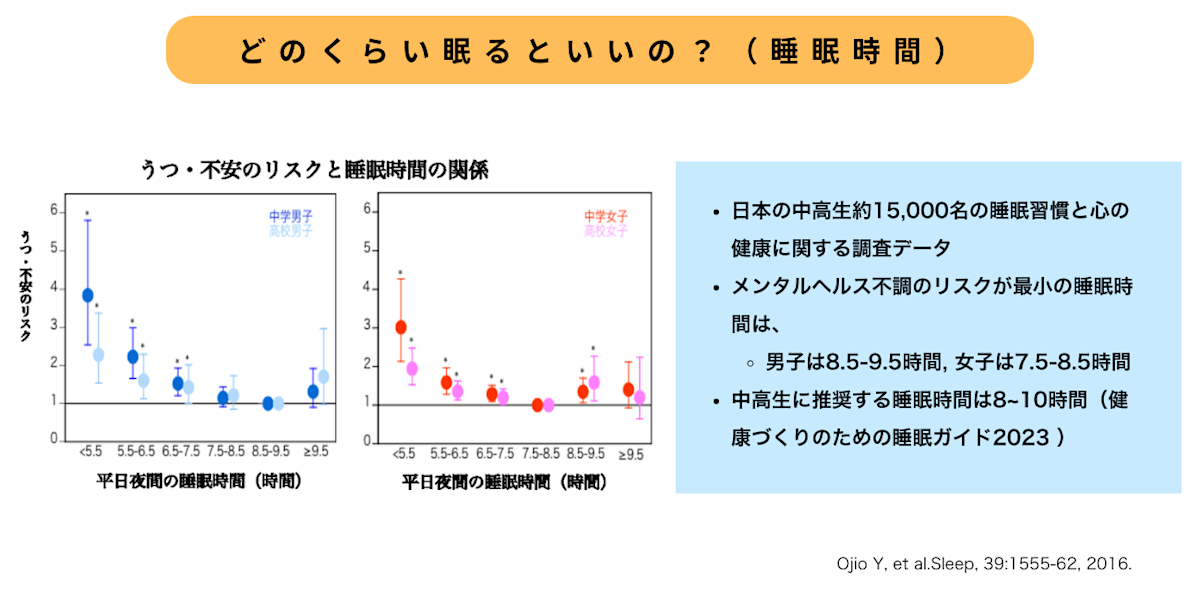

次に、睡眠時間「どれくらい眠るか」ですが、こちらは中高生約15,000人のデータ分析から8時間は眠ったほうがよいという結果に。メンタルヘルスの観点から適切な睡眠時間は、個人差はありますが、目安として男子8.5〜9.5時間、女子7.5〜8.5時間でした。ちなみに、2024年2月に発表された「健康づくりのための睡眠ガイド2023」(厚生労働省作成)でも、中高生に推奨する睡眠時間は8〜10時間とされています。

③睡眠環境

睡眠環境「どんな所で眠るか」ですが、当然のことですが寝室は暗いことが望ましいです。もちろん、スマホは持ち込みません。寝る前のスマホ使用は明らかにメンタルヘルスの状態や日中の眠気に影響します。夜間は、スマホをリビングに置いて充電することがお勧めです。

つまり、良い睡眠を取るためには規則正しい生活が必要となり、それで心身の健康状態を保つことができます。昔から言われている当たり前のことですが、そこには根拠がしっかりあるわけです。

心理的安全性が高く、言語化できる機会をつくる

まっすぐに「話を聴く」ことの効果について先に述べましたが、自分の感情や心の状態を話すこと、しかも子どもが的確な表現で言い表すことはすごく難しいことです。

的確な表現ができるようになるために、子どもが自分について「普段の自分ってどういう状態か」「今日の自分は普段の自分と違いがあるか」と自己観察する意識を高め、そのような習慣を築いてほしいと思います。スポーツする子どもたちなら、練習や試合を振り返る際、技術面だけでなく、フィジカルの状態、またメンタルの状態についても考えてみるといいでしょう。

とはいえ、なかなか難しいかもしれませんので、まずは「睡眠」について考えると話しやすいかもしれません。朝起きた時、「よく眠れたか」「寝覚めはどうか」、それに合わせて「どんな気持ちか」について、保護者が声掛けすることや、一緒に子どもの睡眠状態に向き合うことを毎朝の習慣にすると、子どもは自分の日々の違いを表現することでもあり、保護者にとっても子どもの変化にいち早く気付く機会にできるかもしれません。

スポーツ活動において話をするきっかけづくりとして、指導者が先に自分の「気持ち」「心の様子」について話すことで「そういうことを話していいんだ」という気付きを与え、心理的なハードルを下げるはずです。そうして子どもたちの発話を促すことができるでしょう。

また、別の方法として、子どもたち・選手たちだけのミーティングを定期的に開き、意見や考えを出し合う経験をつけさせる。心の様子の言語化力を養う良い機会になると思います。形のない心を表現する機会が増えることで、自身の心の輪郭ができてきて、言語化の力が高まります。

なかなか見えない心の様子を他者と共有できると、他者からの適切なサポート、協力を得られるようになります。子どもたちの将来にとっても有効な経験となるでしょう。複雑化・重症化してからの対応は大変になりますから、日頃から小さな変化に気付けるよう観察してもらいたいと思います。

※当記事は(公財)スポーツ安全協会より記事提供を受けています。