うまくなるために欠かせない「土台作り」

将来スポーツ選手になりたいなら、小さいうちから特定競技に打ち込むべきか?

数々のプロサッカークラブのユースチームにて、フィジカルコーチ、コンディショニングコーチを務めてきた広瀬氏。これまで10年以上にわたり、小学生から高校生まで3000名以上の選手を対象に指導を行ってきた。

アスリートとして成功するために、特定競技に専念することは早ければ早いほどいいのか。幼少期から競技の専門的な動きを身につけさせることは、将来の活躍へとダイレクトにつながるのか。まずはこの点から、お話を伺っていく。

「幼少期からひとつの競技に専念させる方がいい、という考えのひとつの根拠として『1万時間ルール』があります。ひとつの分野でエキスパートになるための目安として1万時間が必要、という考えですが、育成理論としては根拠がやや曖昧と言わざるを得ません。

競技によって違いはありますが、私が携わってきたサッカーで言えば、小さい頃から競技特化するのは早急であり、幼少期から専門性の高いトレーニングをさせるより、遊びも含めたさまざまな動きをさせ、今後の成長に向けた土台作りを行うことが大事だと言われています。

昨今、そういった研究結果が多く報告されていて、ドイツのブンデスリーガのU16とU19の代表選手を対象に、代表に初選出された時期と、24歳までにプロとしてどのカテゴリーのリーグに到達したかを調査(Gullich A., 2014)したところ、選抜された時期が早いからといって、将来が保証されるとは限らないことが分かっています(U16で代表に初選出された選手で1部リーグレベルに到達した選手は20%に満たず、U19で初選出された選手の約半数はその後、1部リーグレベルに到達している)」

基礎運動とコーディネーション能力の向上=広くて質のいい土地を作ること

そして広瀬氏は、競技パフォーマンスを高めることを「家作り」になぞらえ、こう表現する。

「できるだけ大きな家を建てたいなら、まずは広い土地がなくてはいけない。そして土地の質も大事。大きな家を建てても、地盤が弱くては家が傾いてしまう。つまり広くて質の高い土地がないと、大きな家は建てられない。幼少期に必要なのは、まず土地作りです。具体的には小学校の中学年から高学年の時期に、広くて質のいい土地を作ることです。

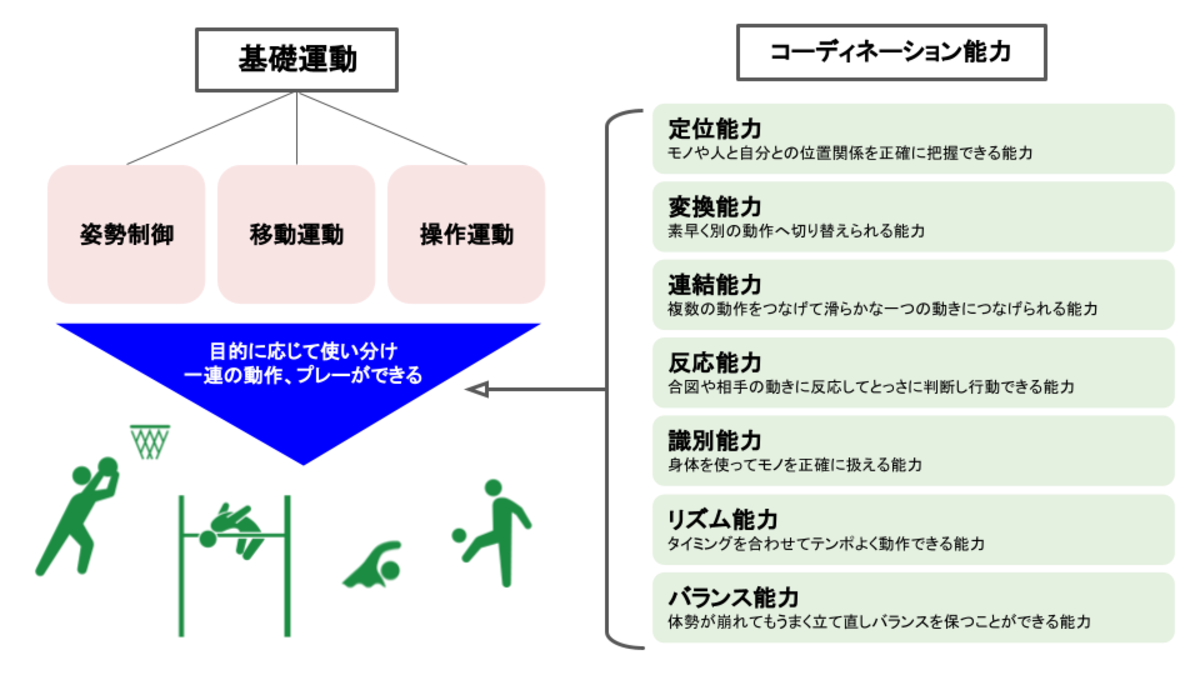

そのために行うべきは二つ。基礎運動、そしてコーディネーション能力が向上するような運動です。まず基礎運動は『①姿勢制御 ②移動運動 ③操作運動』の三つに分けられます。姿勢制御とは、身体を支え、バランスを取ること。ぶら下がる、水に浮くといったことも含まれます。移動運動とは歩く、走るなどの運動のこと。操作運動とは、投げる、打つ、押す、引く、支えるなどの動きです。そして、次に大事なのがコーディネーション能力。三つの基礎運動を目的に合わせて使い分け、多様な条件下で身体を動かす能力を高めることを言います。

この二つを同時並行で、成長期に差しかかる前の小学校の中学年から高学年ぐらいで経験させるとよいと思います。必ずしもスポーツを通じて習得する必要はありません。遊びの中に取り入れてもいいですし、競技の練習の中に多様な動きを取り入れる時間を作るのもいいですね」

ただし、必ずしもこれらの考えが当てはまらない競技もあるようだ。

「例えばゴルフのように、スイングというひとつの運動で大半のパフォーマンスが構成される競技の場合、技術を獲得する意味では幼少期から始めた方がいいかもしれません。また、自転車やボートといった、姿勢の変化が少ない単一の繰り返し運動が多い競技の場合、他の競技に比べてコーディネーション能力はそれほど必要ないと思われます。

私自身これらの競技の経験はないので、絶対に『こうだ』とは言い切ることはできません。ただ、将来どんな競技を選ぶにしても、小学校の中学年から高学年にかけてさまざまな基礎運動をすることとコーディネーション能力を向上させることは、少なからず役立つのは間違いないでしょう」

子どもの「好き」を尊重し、親は選択肢を提供する

大切にしてあげたい「自分で選んだ」スポーツとの出合い

基礎運動とコーディネーションの能力を高めた上で、親はどのように適性の高い競技を見極めればいいのか。広瀬氏は「適性の見極めは非常に難しい」と語る。

「なぜなら、子どもの成長度合いや運動能力の成熟度には個人差があるからです。ある時点で能力が劣っていても、将来挽回する可能性は大いにあるし、逆もあり得る。また球技などの多くの競技には、大きく分けて技術と身体能力の二つの要素が必要で、身体能力も瞬発力や敏しょう性、持久力などのさまざまな要素がある。さらに、競技によってはポジションによる特性もある。多くの要素が絡む以上、幼少期に競技への適性を見極めるのは難しいと言わざるを得ません」

ただし適性について、いくつか考えるべきポイントはあるようだ。①子どもの「好き」を尊重する ②親の働きかけによって多くの選択肢を持たせる。この二つが、競技への適性を見極める上で大切だという。

「何かの能力を身につける上で重要なのは、長く続けること。そのために必要なのは『好き』という明確な内的動機。子どもの『好き』を尊重し、やりたいと思うことをさせてあげる。そして子ども自身がその競技を、最終的には『人に言われたからではなく、好きで選んだからやっている』と思えることが何より力になると思います。

小さい頃から何かしらの英才教育を受けて活躍していた子どもが、ある時それをパタッとやめてしまうことってあります。こういったケースは、親が子どもの意思を尊重せず、特定の競技を無理矢理やらせていたことが理由になっている場合もあるようです。子どもに自我が芽生え、ふとやりたくないと思った時、自分の中に、続ける理由を見出せなくなってしまうのではないでしょうか」

親は常に「アントラージュ」であるべき

子ども自身が好きであることに加え、重要なのが親のスタンス。親が子どもに対し、いかに多くの情報と選択肢を与えてあげられるかが大事だ。

「例えば東京2020オリンピック・パラリンピックの競技数は55。つまり、子どもにはそれぐらい多くの選択肢があることを、親はイメージしなくてはいけない。これらをすべて経験させるのは無理でしょうし、やったことのない競技を勧めるのは難しい。なぜなら、親自身が情報を持っていないからです。親が子どもにリアルに伝えられるのは、自分が経験したことだけですから。

しかしそうなると、例えば親がサッカーしかしてこなかったら、子どもにもサッカーを、となり、選択の幅が狭くなる。自分自身に経験がなくても、まずはできる限り多くの情報を集め、多くの可能性を提示してあげる。そして、できる限り実際に体験させてあげられると良いと思います。

親は子どもへの「◯◯提供者」です。提供するのは、競技についての情報だけではありません。指導者のもとへ通うための移動手段やお金、いいトレーニング環境、そして怪我をした時の優れた医療なども含みます。そういった提供者としての役割を担えているかを、まずは親が自身に問いかけること。親は常に『アントラージュ』の姿勢であるべきです」

つまり好きなことを選ばせ、できる限り多様な経験をさせる。そして、可能性を試す機会を最大限に与えて、適性を見極めていけばいい、ということだ。しかし、例えば親の目から見て、ある競技に明らかに適性がありそうだが、子どもは別の競技が好きで、それはあまり適性がないように思える時、親は子どもにどう接するべきなのか。

「両方させればいいと思います。ひとつに絞る必要はまったくない。もし親が子どもの好きなことを無理矢理やめさせたら、子どもは親を『好きなものを奪う人』と考えて、信用しなくなるのではないでしょうか。そうなったら、それ以降のコミュニケーションが取りづらくなってしまう。

だから、好きなことは積極的にさせてあげる。そしてほかにも向いていそうな競技があれば『こっちもよさそうだから、やってみたらどう?』と問いかけをしてあげる。もしかすると、好きになれるものがほかにもあるかもしれない。『こっちの方がプロになれる』ではなく『こっちの方が好きになれそうだ』という視点で、なるべく多くのものに触れさせてあげる。それが結局、適性のある競技に巡り合える可能性を高くするのだと思います」

子どもがその競技を好きかどうか、すぐには分からないこともあるだろう。もしかすると、うまくプレーできることで好きになっていくかもしれない。最初はそれほど興味がなくても、やり続けて好きになることもあるだろう。だからこそ、できる限りたくさんのものに触れさせ、多様な選択肢を与える。そして本人がやると言ったことを応援する姿勢が、親の役割だろう。

親の「観察」と「問いかけ」により、子どもの自己調整力と適応力は高まる

うまくなる子の共通点は「自己調整力」と「適応力」

では、継続的に打ち込めるスポーツがある程度絞り込まれてきた後、親は何をすべきなのか。その答えを導くヒントとして、広瀬氏は「これまで見てきたトップアスリートの子ども時代には、共通した特徴があった」と言う。

「最終的にトップレベルにたどり着く選手の子ども時代は、グラウンドでコーチ、監督に管理されている時間以外で行っていることが違っていました。例えばある選手は、2時間練習をした後、持ってきたお弁当を食べて、ほかの子が帰って空いたグラウンドでずっとシュート練習をしていました。また、ある選手は小学生の頃、練習開始2時間前にグラウンドに来て、練習を終えた上の年代を相手に1対1の練習をしていました。

与えられた練習時間に練習を頑張るのは、いわば当たり前。それ以外のところで課題を克服する、あるいは、将来のパフォーマンスを高めるために何をすればいいのかを考える。たとえ試合になかなか出られなくても、自分が今何をすべきか、どうすればもっとうまくなるのかを常に考え、やり続けられる。そんな子どもが、プロとして10年以上のキャリアを積むような選手に成長しています」

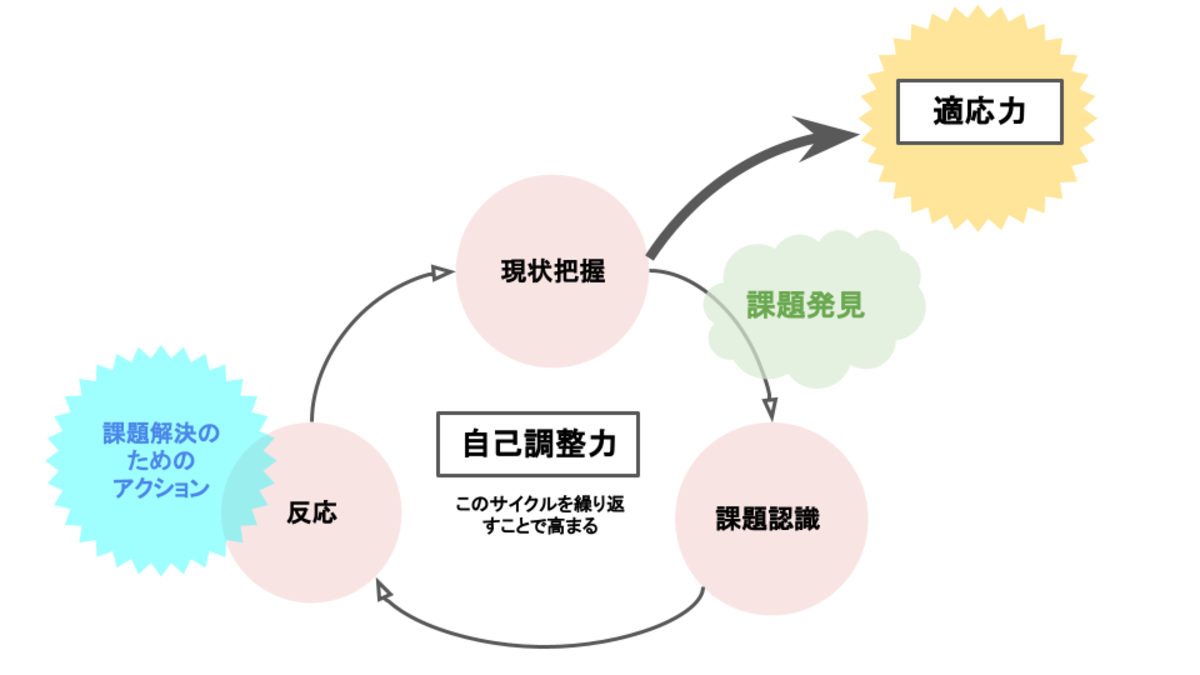

彼らに共通しているのが「自己調整力」と「適応力」の高さだと、広瀬氏は語る。自己調整力とは、自分の現状を正確に把握し、課題を見つけ出す力。そして適応力とは、与えられた環境や状況に対応して課題を克服する力だ。

「試合のパフォーマンスを振り返り、その中で自分ができたこと、できなかったことを知る(①現状把握)。そして解決すべきことにフォーカス(②課題認識)し、解決のためのアクション(③反応)をする。『自己調整力』は、この3つのプロセスを繰り返すことで高まっていきます。

その結果、プレーの『型』が生まれる。そして型を使って成功体験を重ねていくと、型にはまらない状況が生まれ、思うようにパフォーマンスを発揮できなくなる。この時に型をさらに磨き上げる、もしくは新たな型を見出す力。それが『適応力』です。これらの力をいかに養うかがポイントになります。

その選手たちには、生まれつきそういった能力を持っていたのではないのだろうか。後天的に身につけることができる能力なのだろうか。

「私は、これらは決して、生まれつきの能力ではないと思っています。これらの力を養うことができたのは、大人、すなわち親や指導者の働きかけがあったからだと思います。

親や指導者は子どもが今どういう状態にあるのかを、常に『観察』する。決してうるさく言うわけではなく、しっかりと見てあげる。その上で子どものパフォーマンスに対し、できているのかどうかの『問いかけ』を行う。子どもの目標が何であり、今どういう状況にあるのかを、大人が常に問うことが大切だと思います。

例えば子どもが何かしらの競技で、10回中9回成功しているとしましょう。その時に『自分はすごい』と思わせるのではなく、失敗した1回はなぜそうなったのか、10回中10回成功するにはどうすればいいかを考えさせる。その結果10回中10回成功した時、子どもがどう振る舞うかを見る。そこで天狗にさせるのではなく、ほかにできないことを自分で探させる。あるいは、自分ができることを、できない仲間に教えさせる。また、例えば上の学年のチームに入れてみるなど、あえて失敗する環境に入れてみる。そうして課題を認識する力と、適応力を高めるわけです」

指導者と保護者の間のリスペクトと距離感

時には指導者からの厳しい指摘を受けることもあるだろう。例えば子どものプレーがコーチに否定された時、大事なのは親のスタンス、そして親と指導者のコミュニケーションだ。

「もし親が子どもの肩を持ち『あのコーチはあなたのことを分かってない』と言ったら、子どもは二度とコーチの言うことを聞かない。それは、逆もそう。そこから考えると、親とコーチの共通理解が必要。そして、お互いを尊重することです。

例えば子どもがコーチの言葉に不満を覚えていたら、親がコーチの言葉をうまく解釈し、子どもに、コーチの言葉をどう捉えるかを説明してあげる。それが難しいなら『コーチにもう一度話を聞いてきなさい』と言ってあげればいい。

そのためには、子どもが実際にどういうプレーをしているのかを、よく知っておかねばなりません。子どものプレー内容、そして子どもの変化を知らずに、ただ自分の子どもが否定されたからといって感情的になっているようでは、子どもの成長につながらない。スポーツの現場で起こっていることを親が正しく解釈して、子どもに説明してあげるべきだと思います」

親が子どもの「好き」を尊重し、多く選択肢を用意して選ばせることで、適性の高い競技と巡り合う可能性を増やす。そのうえで子どもをよく観察し、問いかけ、説明することで「自己調整力」と「適応力」を育てる。それこそが親の「アントラージュ」としての大事な役割と言えるだろう。

取材・文/前田成彦 撮影/下山展弘