「10年後のパフォーマンス」を見据えた育成を

小俣氏はアメリカ留学を経て、社会主義国のスポーツシステムに興味を持つ。現在は、いわきFCを運営する株式会社いわきスポーツクラブで育成年代の日本のフィジカルスタンダードを変革する活動を行うほか、子ども向け運動体験アカデミー(いわきスポーツアスレチックアカデミー、ISAA)やスポーツ万能キッズ育成アカデミー(ドームアスリートハウスアスレティックアカデミー、DAHAA)のアドバイザーとして、未就学児から高校生まで約600名以上の指導を行っている。またプロ野球球団、Jリーグクラブ、競技団体、地方自治体などのアカデミーやプロジェクトに携わり指導者養成や研修にもあたっている。

今回のテーマは「『日本のフィジカルスタンダードを変える』ヒントは東独(東ドイツ)とアンダーカテゴリーにあり!」。

導入として、小俣氏はまず2014年サッカーW杯における日本代表選手の身体(フィジカル)面を例に、身長・体重について当時の出場国との比較、さらには甲子園大会(全国高等学校野球選手権大会)に出場した高校球児との比較をすることで、10~20年前の育成システムや育成の考え方に問題があった可能性を指摘する。

「現在のままのコンセプトで育成を続けても、フィジカルにまつわるさまざまな問題の解決は非常に難しいのではないか。現行のコンセプトで育てられる育成カテゴリーの選手は過去の産物になってしまう。パフォーマンス予測を行うことで、10年後のパフォーマンスがどう変化しているか考えながら育成していくべきである」と語った。

“育成”と言いながら“選抜”が行われている実態

最初の問題は、タレント発掘育成ブームだ。

現在、日本全国の自治体が主体となり、オリンピックや国体(国民体育大会)を目指すスポーツ英才教育、タレント発掘育成事業が行われている。

しかし本来、選抜と育成は異なるものだが、実際は育成と言いながら選抜が行われているという。

「日本では、育成のプロセスでも指導者・チームがハードル(トレーニング課題*)を設けて、それを越えられる選手だけが残っていく。かつてはこの方法でも通用したが、現在はそうではない」と小俣氏。

(*フィジカルトレーニングという意味ではなく「選手育成の総合的課題」。本来「トレーニング」とは「鍛錬」や「育成/養成」という意味である)

さらにタレント発掘事業では、エネルギー系体力テストが主となる選抜方式が採用されている。これでは、高身長や早熟傾向、特定誕生月がアドバンテージになる相対年齢効果などの特定の条件を備えた者が有利になる。

さらには、受験資格(特定の学年や年齢など)を限定するなど平等な機会が与えられていない。本来こういった競争選抜の仕組みが成立するには、国家人口・競技者人口・高度化した国内での競技レベル・多様な人種構成など、一定の要件が必要だ。従来の競争選抜という仕組みについて、現代の日本では不合理なのではないかと小俣氏は指摘する。

日本の社会構造が、適切な「育成システム」の構築を阻んでいる

続いては、日本社会の構造的問題と育成の関係性について。

小俣氏は「スポーツは社会的問題の影響を受けるため、それに合わせて育成システムを変えていかなければならないが、残念ながら日本のタレント発掘育成は社会問題と切り離して行われている」と分析する。

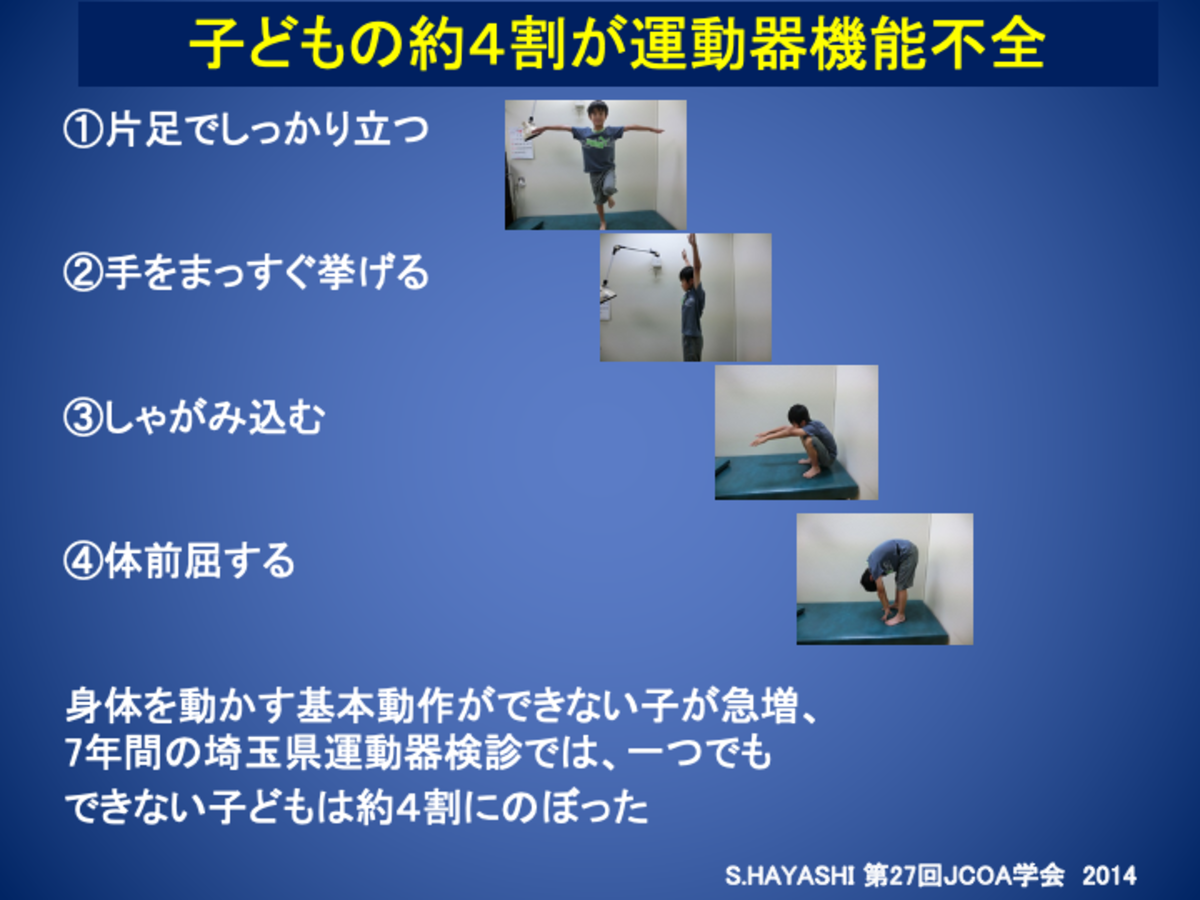

ここで指摘する社会問題のひとつとして、現代の日本の子どもたちには、競技スポーツや運動をするための基礎体力・運動能力に加え、深刻な運動機能障害(子どもロコモティブシンドローム)が広がっていると小俣氏は指摘する。運動量が多く体力運動能力の高い子どもや競技スポーツを専門的に行っている子どもにも起きており、体力の偏りが助長されている可能性が考えられているという。

小俣氏はまた、勝利至上主義が大人の価値観であること、また、スポーツと競技スポーツは異なることを強調する。

「競技スポーツは、スポーツという大きな概念の中のほんの一部。白黒(勝敗)つけようとするのは大人の価値観でしかない。本来、大人のレクリエーションだったスポーツをダウンサイジングして勝利至上主義のもとで子どもにやらせていることに根本的な問題がある」と指摘する。

こういった「タレント発掘育成ブーム」や「日本社会の構造的問題」を解決しなければ、日本のフィジカルスタンダードを変えるための育成はできない。

「スポーツ科学」の礎となった東ドイツの育成システムからの学び

ここからは東ドイツの実績から育成システムを学び、日本でどうすれば取り入れられるか考察する。

東ドイツ(ドイツ民主共和国)は1949年建国の社会主義国家。1990年に西ドイツと統合され消滅したが、オリンピックでのメダル獲得を目的に、競技スポーツを強化するためにスポーツを科学的に捉え、実際に統一直後、1992年開催のオリンピックでは夏季・冬季を通じて多数のメダルを獲得した。

現在のスポーツ科学、育成システムなどのタレント発掘育成手法の知見・研究成果の多くは、東ドイツをはじめとする旧東欧圏で確立されたものだという。

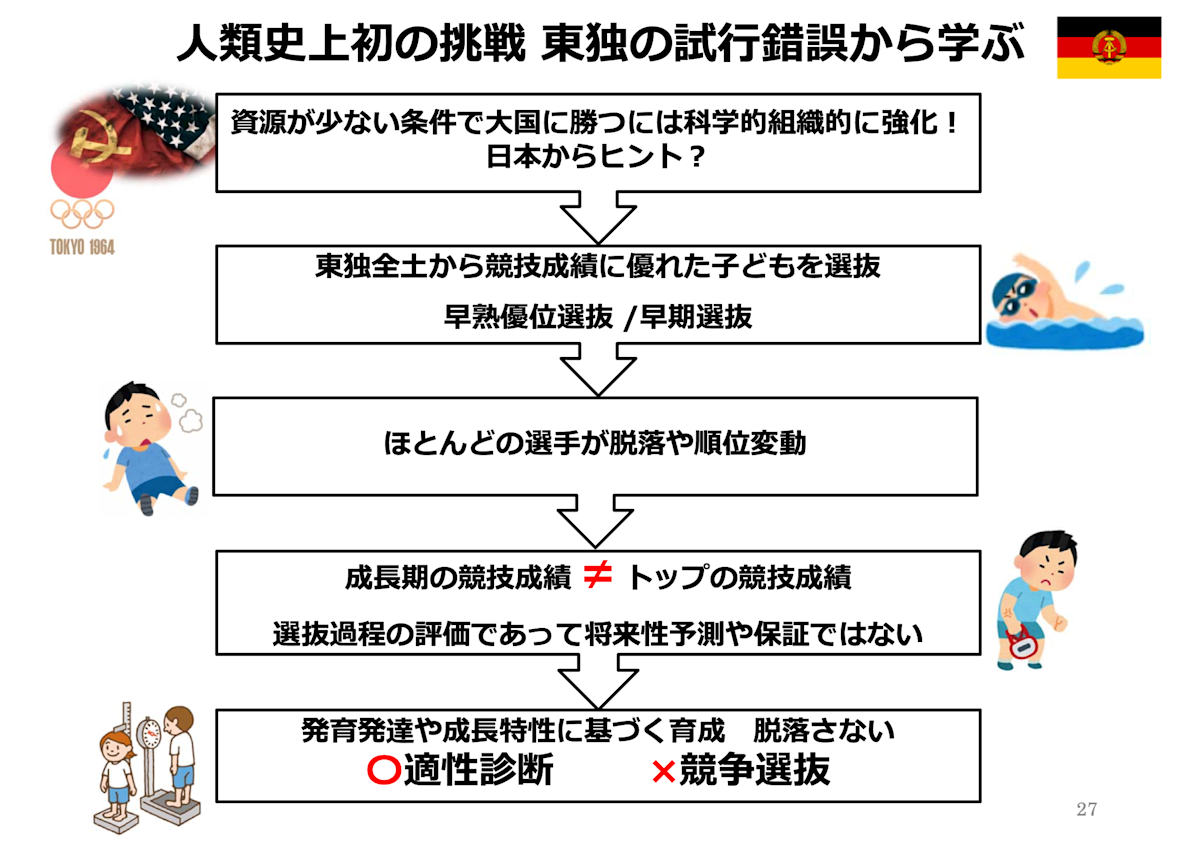

実はその東ドイツも、前述したような現在の日本と同様の課題を抱えていたという。その中でも「超少子化問題が東ドイツの育成システムを作ったと言っても過言ではない」と小俣氏。

競争選抜からの試行錯誤の結果、発育・発達や成長特性に基づく育成を行い、数少ない子どもを脱落させないよう取り組んだ。適性診断に基づく育成と選抜である。スポーツに参加する子どもを増やして、一定の年齢カテゴリーまでは脱落させないように適性を判断しながら育成し、そのカテゴリー以降は競争選抜を行う仕組みである。

また、現在のドイツには東ドイツ時代の知見に基づいた「一般トレーニング学(Trainingslehre)」がある。スポーツパフォーマンス論、スポーツトレーニング論、スポーツ試合論の三部構成から成り、全ての競技の基礎的な理論であり、全指導者が必ず修得すべき育成や強化に関連する知識が含まれている。

東ドイツの育成システムの考え方の根本となる「適性」とは、費やした時間に対してどれだけのものが形成されたのか、発達の余地として残された時間がどれだけあるかの度合いを基準に判断されている。要するにパフォーマンスのレベルや身体成長、スキル習得にかけた時間という有限資源がどれくらい消費(経過)されたか、あるいは残されているかという視点で、これが東ドイツにおける適性選抜の元になっている考え方なのだ。

スキル・体力・身体形態、3つの指標から「適性」を導き出す

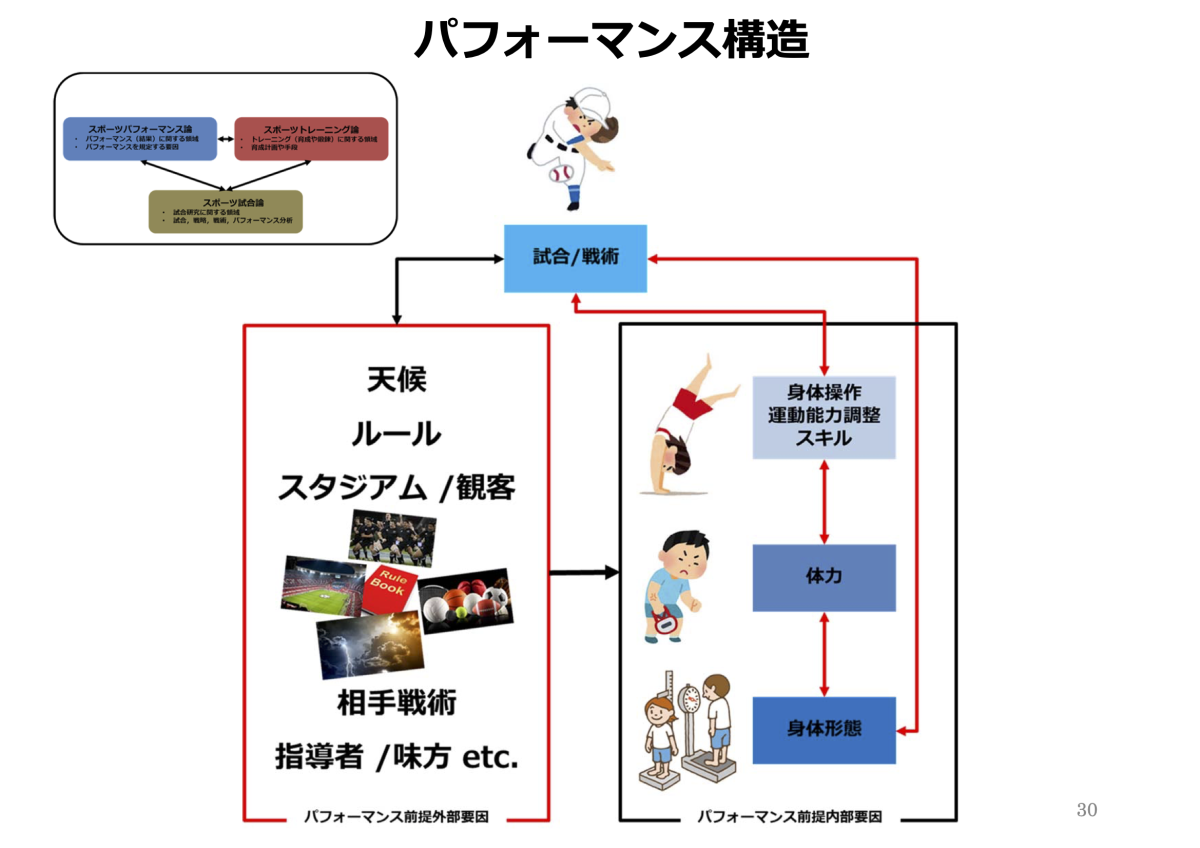

ドイツの一般トレーニング学で説明される「パフォーマンス構造」では、外的要因と内的要因のせめぎ合いで発揮される結果を「パフォーマンス」と位置づけている。

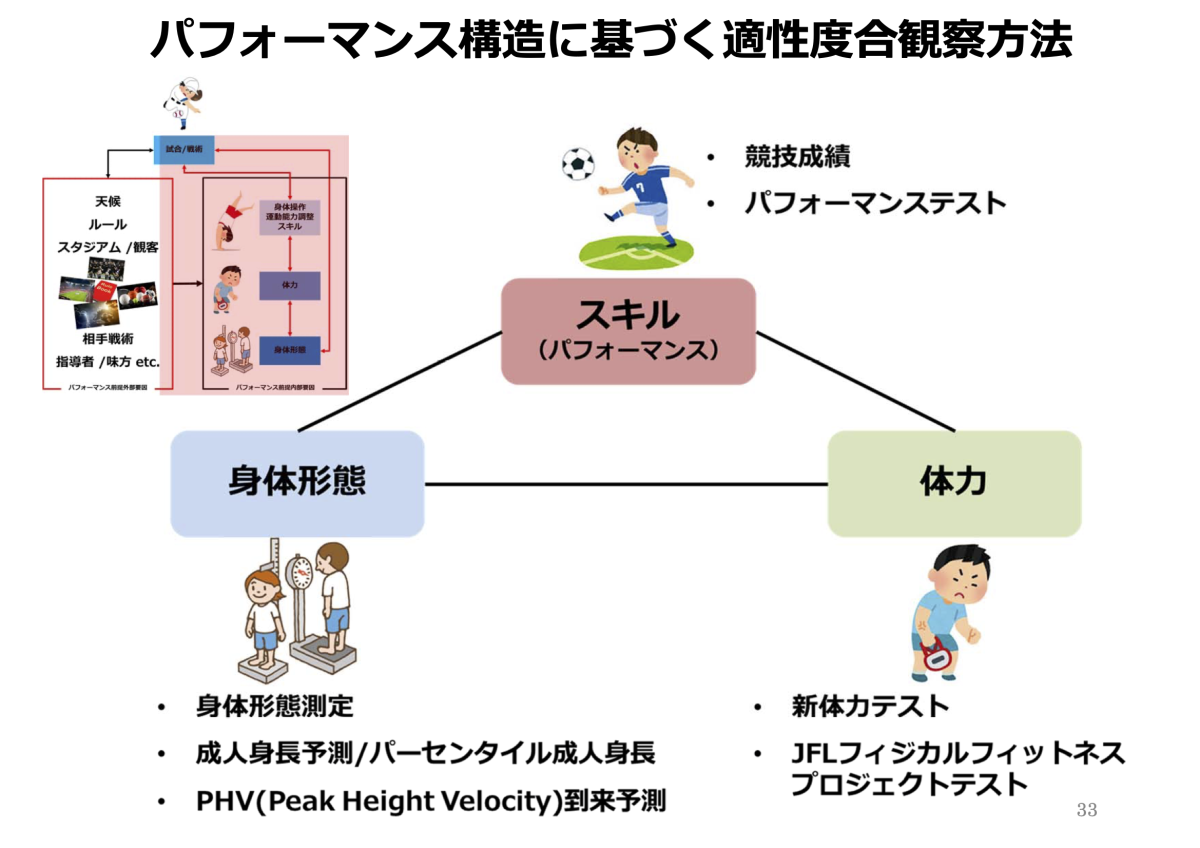

小俣氏は、このパフォーマンス構造に基づき、日本流にアレンジした適性度合いをはじき出す観察評価方法を実践している。パフォーマンスと身体形態、体力の形成度合いで、子どもの将来性や発達余地を見るものだ。

特別なテストは作らず、日本の学校で利用されている新体力テストなどを活用し、子ども一人ひとりを観察し、評価していく。

スキル・身体形態・体力という3つの関係性から、内部要因の形成度合いを見ていくことによって、選手としての潜在能力や適性度合い、前提条件の形成度合い、発達の余地を判断できる。

「問題は、統一されたパフォーマンステストやスキルテストがないので、それを作っていかなければならないことである」と小俣氏。

日本のフィジカルスタンダードを変えるために

今回の講演における小俣氏の提言をまとめると、

「競争選抜は通用しなくなるため、適性を見ながら育成を。最終的に18歳くらいで選抜するまで、できるだけふるい落とさずに、全員がそれまで競技を続けられるような環境を作ろう」

「スポーツ以前の問題として、成長期の運動・スポーツ・学校体育に関する課題を解決しなければ、日本の競技力を支える体力運動能力の向上は求められない。最終的には社会構造の変化を捉えることが重要である。10年後、日本の社会がどうなるか予測しながら、今後の育成を考え、パフォーマンス予測をしていこう」

というものだ。

「こういったことが日本のフィジカルスタンダードを変えていくことにつながる。今後、日本のスポーツ、あるいは競技スポーツが、豊かに、子どもたちにとって本当に意味のあるものになっていけばいいと思う」

こう述べて、小俣氏は講演を締めくくった。

文/川上桐子