現役時代に悩まされた怪我と病気、同じように苦しむアスリートを助けたいという思いでスポーツ健康科学研究の世界へ

アスリートのキャリアを終えてからは、どのような活動をされていたのですか?

現役時代、実は本番でうまく力が発揮できず、心理的な問題を抱えていました。そうしたことから、社会人2年目に大学院へ進学し、科学的根拠に基づいて「心の解明」をして競技活動を促進したいと考えました。どのようにしたら、大会までのモチベーションを継続でき、本番で実力が発揮できるかを捉えたいと思いました。試合場面を想定した状況設定を実験の介入条件に、「ハンマー投げにおける心理的コンディショニング」を研究課題として研究活動を行いました。

アスリート時代に研究活動を行う人は当時あまりいませんでしたが、研究の道に踏み出した理由として、自分の弱点を補うためだったり、競技力向上のヒントを探すためでした。また、父が教員だったことも影響し、選手生活の次のキャリアでは、大学の教員になりたいという将来像と目標を持っていました。そして、2004年アテネオリンピック出場の後、腰痛症や婦人科疾患に苦しんだことから、怪我や病気の体験からスポーツ医科学に関わる研究や啓発をライフワークとして行いたいと考えていました。

本格的な研究活動に踏み出したのは競技引退後です。順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科の博士後期課程に在籍し、アンチ・ドーピング教育に関する原著論文をまとめ、国際誌に受理、掲載されました。2019年3月にスポーツ健康科学博士の学位を授与いただきました。そして、同年4月に順天堂大学スポーツ健康科学部の講師に着任し、大学の教員としての生活がスタートしました。

現在は、大学での教育研究活動を行っています。そして、自身の研究領域であるアンチ・ドーピング(スポーツ医学)やスポーツ心理学における研究課題の成果を公表する学術集会(学会)での発表をはじめ、他分野である医学系(スポーツ整形など)の学会のパネリストや、講演、セミナーなどの機会をいただいて活動しています。研究と研究成果の発表のサイクルがうまく回っています。

大学の教育現場では、どのように伝えれば学生に受け取ってもらえるか、考えてもらえるかを、試行錯誤しながら「教える」ということを学んでいます。ふり返っては反省して、また準備して、という環境で良い刺激をもらっています。

選手というのは自分の身体やパフォーマンスに関連するさまざまなデータを持っているんです。私の場合は女性の健康問題(子宮内膜症やポリープ)に起因する貧血症がありましたが、引退する直前までその要因がわからないでいました。定期的に行っていた採血データの情報から変動を確認していましたが、その原因を正確に捉えられず、手探りの中不調と絶えず向き合ってきました。

さらに私は2004年アテネオリンピック出場後に重篤な腰痛症に苦しみましたが、原因が特定できない期間が7年続きました。これだけスポーツ医学が発展してきたのになぜ自分の腰痛が判明しないのか、ということを疑問に思い、解明し、要因を理解したいと思ったのが原体験です。

今ではスポーツ医学はさらに発展し、原因を特定するために必要となる検査方法が充実し、メカニズムを学んで知識を得ることができていますが、腰痛も貧血も私の現役時代には情報が乏しく、原因が分からなかったんです。もっと早く原因を知ることができれば、と悔やんだこともありました。

誰かが広く伝えていかないといけない、ディスカッションする機会を作りたい、自分のやってきたことを整理して情報をさまざまなカテゴリーに広げたい、そういった思いを持っています。

ただそれは一人で考えていても実現できない、専門の先生方も含めて多角的にみんなで考えないといけないと感じています。自分もスポーツをしてきた体験と研究してきたベースから、いろいろなことを明らかにしながら知見やデータベースをアップデートしていかないといけない、という思いを持ってさまざまな活動をしています。

そのためにはこれまで得られた科学的なデータを見ながら、プラットフォームを構築し、みんなで知見を持ち寄って検討することで、選手自身も今まで解決できなかった問題に対して理由を知って納得する。偶発的な怪我は別としても、予防や対処できる怪我に対して、知識を伝えていきたいですね。

室伏さんが悩まれた「腰痛症」は現在、医学的に解決できる状況ですか?

病態の原因を特定してもらい、確定診断を得られることが一番大切だと思います。これまでの症例やエビデンスが重ねられ、スポーツ医学は進化していると感じています。そして、セカンドオピニオンを求めることも可能ですから、必要に応じて複数の医師の見解を聞いて総合的に判断することもできます。ただし、やみくもに複数の先生に聞いても整理することは難しいので、自身も正確な知識をつけてドクターの示す方向性や内容を理解する力を有しておく必要があります。

スポーツ医科学が今のように発展する以前、アスリートは怪我や不調の具体的な原因が見つからなかったり、これ以上の対処方法がないと判定された場合、引退を促されるケースもあったと聞いています。先が見えないとなれば、精神的にかなりダメージを受けます。私の場合、身近にスポーツドクターで脊椎専門医がいない環境にありましたが、専門知識が豊富で医師との連携力のあるアスレティックトレーナーの導きで脊椎専門医を訪ねることができ、その際に即座に原因を突き止めることができました。

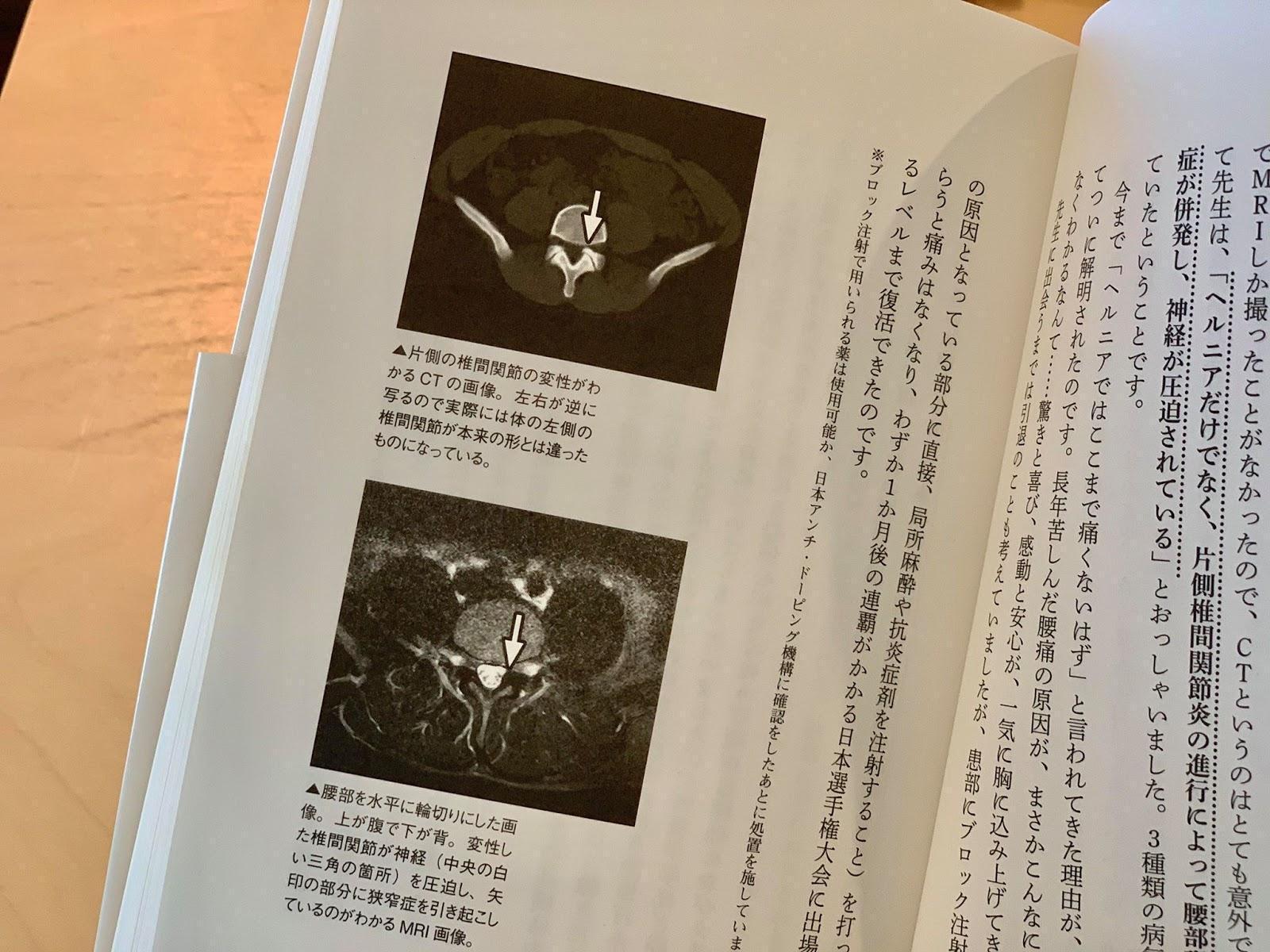

MRI(椎間板の状態を見る)とCT(関節の状態を見る)を併用して画像診断が行われました。それまで、椎間板ヘルニアが主要因とされていたのですが、脊椎専門医による入念な問診や触診、私のスポーツにおける特徴的な動作(右に身体をひねって背中を反らせるなど)を一緒に確認し、どこに原因がありそうかを模索しました。

そして、MRI、CT、X線、全ての確認を行ったところ、CT画像では左の椎間関節が肥厚していること、関節が神経に衝突していることが確認されました。椎間板ヘルニアの膨隆と関節の肥厚により、神経を挟み込む病気である脊柱管狭窄症の病態が認められました。こんなにあっさり分かるのなら、もっと早くCT画像なども用いて確認するとよかったのですが、2005年の重篤症状からスタートして、2011年まで時間を要することとなりました。

スポーツ現場では、医学的知識が豊富な指導者が多いわけではなく、障害予防や、障害に直面した際にどのような対処が必要であるかなど、適切な情報はまだ十分届いていないと感じます。スポーツ現場の指導者や、親御さんが手に届くところに用意できているかどうかというと、まだまだ取り組むべき課題があると感じます。

室伏 由佳さんの著書『腰痛完治の最短プロセス セルフチェックでわかる7つの原因と治し方』(角川書店)より

育成年代には、一貫して指導できる仕組みが必要

育成年代のスポーツ指導環境について、どのような課題を感じていますか?

私は中学や高校との関わりは深くありませんので、あくまでも体験的なところからなのですが、中学から部活動が始まり、3年で高校生になり指導者が変わりますよね。高校でも同じく3年でまた次の指導者へと変わる。そうなると、中学の3年間、高校の3年間、という短期的な視野で頑張らせすぎてしまうことが多いなと思います。私の場合は中学、高校とそれぞれの顧問がいましたが、連携を取りながら、週に1回程度は父が当時勤めていた大学のグラウンドでのコーチングを受けていました。将来、大学でも競技活動をしたいと考えていたので、中学や高校の顧問が先を見据えた指導方針を取ってくださっていたのです。

経験が少ない若い年代では視野の狭さゆえ、他者との比較・競争を必要以上に意識してしまったり、ここで負けたら次がないというプレッシャーが過度にかかったり、うまくいかないことが続けば面白くなくなり、ドロップアウト(途中離脱)やバーンアウト(燃え尽き症候群)につながる可能性もあります。私は、高校2年生のときに、過度な期待からバーンアウト気味になっていました。そのまま、高校時代は記録が伸びずにずいぶん悩みました。

大学生になると、より自主性を求められることが多いと思いますが、それまでに受けた指導によっては自立が難しい選手もいますし、自分で考えるという作業が身についている選手が少ない場合もあります。10代で経験が浅い時期に、何度も環境がリセットされて指導者も変わってしまうのは難しいところもあると感じています。なにかいい仕組みはないかなと考えているところです。ただ、やはり学校教育の中に部活としてスポーツ活動があるのは、とても良い仕組みで良い面もたくさんありますし、海外の選手との交流の中では「教育の中にスポーツ活動が含まれているのは、とても良い仕組みだ」と言ってくださった方もいましたよ。

それを解決するためにはどんなアプローチが必要だと思いますか?

現在、日本スポーツ協会(JSPO)が公認コーチの資格制度(競技別指導者資格)を推進していたり、競技団体ごとにもさまざまな資格制度があります。指導する側の「学び」の機会は増えています。学校に勤める教員の場合には、教育の務めを果たしながら、部活動の顧問を担っています。教員の負担軽減のために、部活指導員の制度を導入するケースもありますが、外部の人材を活用することで部活動の質的な向上が得られる一方、顧問である教員と連携し、協力しながら適切な指導や申し送りがうまくいかない場面もあるのかなと想像しています。

統一した制度を作るのは、すぐには難しいかもしれませんが、将来的に、一貫して指導できる仕組みが作れないかと考えています。せめて中学高校の6年間は一貫して指導できる仕組みができないかと。そこで集まったさまざまな科学的データを活用することができれば、データ分析から得られる知見を活用し、より発展できることもあると思います。

指導者に求められる「個別性を見抜く力」。育成年代におけるスポーツの課題とは

育成年代のスポーツにおける課題についてお伺いしたいです。室伏さんが取り組んでいた陸上競技の指導環境はいかがでしたか?

陸上は記録が出るスポーツなので、コンディションの結果や自分の進化が可視化しやすいですよね。そのため、取り組み方へのフィードバックもされやすいと思います。

私は中学高校では部活動の指導者(教員)のコーチングを受けることがメインでした。高校時代は、卒業しても競技を続けたいという選手はほとんどいませんでした。私は大学に進学して継続したいと考えていましたので、当時の指導者は過度なトレーニングを避け長期的な視点に立った指導でしたね。

当時私はサボれると思ってうれしくなっちゃったんですが、その結果、手を抜いたり、伸び悩んで苦労もしました。それでも今思えば、短期的に詰め込まれていたらここまで続けてこられなかったなと感じています。恐らく、指導者の方が個別性を見抜いて適切な関わり方をしてくれていたんだと思います。実際に私はそのおかげで大学進学後に負けん気に火がついて猛練習するようになりました。

スポーツとジェンダー、女性とスポーツの関わり方

スポーツ界は男女のスポーツ参加の割合を見ても、男性主体な部分が大きいと思います。男性の指導者の中には、女性の競技者との関わり方について難しいと考えている方も多いと思います。

社会人や経験を積んできた選手ならば話せる部分もあると思いますが、ましてや思春期の女子選手が男性指導者に対して話すことは、心理的には難しいですよね。逆もしかりだと思います。そこで、スポーツ現場で得られた科学的データを活用するのが良いと思っています。客観的なものに留まらず、データサイエンスという理論的な裏付けを基に関わることや選手を助けることができると思います。

女性アスリートの場合は、女性の健康問題など特有の課題もあります。それに限らず身体の感覚を話すことを苦手とする選手も多いので、数値や記録を基に議論することは大切だと思います。女性の健康問題については、男性の指導者が関わるのが難しい場合には、学校医や保健室の先生を介して、親御さんを交えて話をすると良いと思います。

例えば、採血の情報を基に、貧血状態であるかなどデータを活用し、学校とも共有しながら擦り合わせができれば、選手の健康・コンディション管理の手助けができるようになるはずです。そして、将来の女性としての健康を意識して、なるべく若い年代から婦人科の専門医とのルートを確保しておく必要もあります。月経前症候群(Premenstrual Syndrome: PMS)や月経困難症などのトラブルや、長距離や審美系の競技によってはエネルギー不足に起因する「三主徴」といったトラブルもあります。不調の際にもそうですが、予防的な観点からも身近に「駆け込める」主治医を確保することです。

聞き手・文/今井 慧 写真/三田村優